摘要:文化是發展旅游的核心資源,更是旅游的核心價值和基本內涵。

文化是發展旅游的核心資源,更是旅游的核心價值和基本內涵。作為當今世界最廣泛、最大眾的交流方式,旅游是展示文化、傳播文化、發展文化最適宜和最重要的載體。文旅的深度融合,可有效推動旅游與文化資源的交叉利用,構建文旅融合發展的新模式。

一、文化旅游:內涵豐富 形式多樣

文化旅游是一種通過旅游活動來了解和體驗不同地域、民族、宗教、歷史、文化等方面的風俗、習慣和傳統,以及參觀文化遺產和文化景觀,從而增進旅游者對文化的認識和理解的旅游方式。文化旅游是一種獨特的旅游方式,它不僅能夠讓人們享受旅游的快樂,更能夠讓人們學習和體驗不同的文化。

文化旅游的內涵非常豐富,不僅包括文化遺產旅游、文化體驗旅游、文化交流旅游等傳統的文化形式,還包括了一些新興的文化體驗方式,例如文化創意產業、文化藝術節、文化主題酒店等。這些新形式的文化旅游也為旅游者帶來了全新的文化體驗,增加了旅游的樂趣和吸引力。

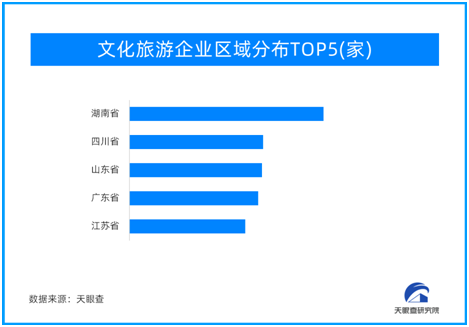

天眼查數據顯示,現存文化旅游相關企業6.4萬余家,其中,2023年1-7月新增注冊企業近7000家,與2022年同期相比增長50.6%;

從地域分布來看,湖南、四川以及山東,三地相關企業數量位居前列,分別擁有6260余家、4320余家以及4280余家。

二、文旅市場:多點開花 滿足游客的一切想象

中國,一個擁有5000年文明史的國家,其文化內涵、內容以及形式更是包羅萬象,從盤古開天地的神話,到春秋戰國群雄逐鹿的故事,再到大唐盛世的宏大敘事,歷經24朝的泱泱大國,文化資源是其在世界民族之林都有一席之地的瑰寶。而如今,隨著消費者理念的升級,數字技術的進步,形式的日漸多樣化,文化旅游逐步成為大家熱衷的旅游方式,同時也延展出不同的各種類型,滿足各類消費者的需求。

沉浸式旅游:身臨其境“觸摸”風景

近年來,“沉浸式”成為文旅消費熱點,幾乎覆蓋“吃、住、行、游、購、娛”所有領域,內核元素越來越豐富。景區、博物館、游樂園等運用全息投影、增強現實、智能交互等技術,打造身臨其境的場景,將觀光“打卡”變成深度體驗;許多演出也構造了虛實結合的情景式場面,邀請觀眾登臺互動,融入劇中世界。

《“十四五”旅游業發展規劃》中提出,“開發數字化體驗產品,發展沉浸式互動體驗、虛擬展示、智慧導覽等新型旅游服務”“推動智能旅游公共服務、旅游市場治理‘智慧大腦’、交互式沉浸式旅游演藝等技術研發與應用示范”。

沉浸式旅游大受歡迎的背后是消費者對更高水平、更多形式、更加豐富的文旅產品的需求。單一的景區游覽、文字講解、靜物展示等舊有業態容易讓人產生審美疲勞,在兼具故事性、娛樂性、藝術性的沉浸式項目中,游客從“看畫人”變成“畫中人”,消費者從臺下走向舞臺中央,從被動接受轉變為主動參與,消費者的感官體驗和情感共鳴得到充分滿足,順應了眼下消費升級的趨勢。

今年以來,我國文旅市場加速回暖,以沉浸式旅游為代表的新供給越來越受游客追捧。某網絡點評app發布數據顯示,8月以來,平臺上含“沉浸式”關鍵詞的筆記數量同比增長近70%,“沉浸式”成為上海、武漢、北京、成都、杭州等城市消費者搜索的熱門關鍵詞。

沉浸式項目作為“增量”,是傳統文旅產業盤活存量資源、謀求轉型升級的良好選擇,投入較低、風險較小、回報較快,相對小眾的文旅項目可以借此吸引到更多流量,較為成熟的文旅項目也可以提升留客能力、吸引二次消費。新產品的供給、新業態的培育,為行業打開了新的市場空間,形成新的增長點。

從“特種兵式旅游”到City walk:總有一款適合你

今年是暑假游最為火熱的一個夏天,到處都是關于暑假游的新聞,“5天登頂五岳”、“2天逛完北京”、“24小時吃遍重慶”,一時間,“特種兵式旅游”火爆全網,在各大社交媒體上,到處都是年輕人曬出的獨特攻略。與之相反的是“City walk”,強調隨心所欲、慢節奏以及沉浸式,用自己的感受來理解城市,近期也是年輕人的心頭好,相關話題瀏覽量達3.1億,某種草平臺筆記超過36萬篇。

City walk的走紅其實顯示出當下年輕人旅游觀念的轉變。相較于“特種兵旅行”,City walk能夠與城市產生更深度的連接,參與者更加看重自己的旅行體驗和對城市和生活的深度理解,是對旅行“質”的追求。這種心態與觀念的改變也體現出當下年輕人在喧鬧中回歸生活本真,在平淡中尋找溫暖,在溫暖中尋求感動,在感動中追尋自己的幸福感的生活態度。而“特種兵旅行”這類新型旅行方式的受眾群體主要是大學生,他們受到時間和金錢的限制,所以選擇在較短的時間內多去一些景點或網紅打卡地,是對旅行“量”的追求。

即使這兩種旅游方式看似截然不同,兩者目的也是“殊途同歸”,都是了為了美食、美景付出時間與精力。在長期關注旅游領域的人類學家約翰·厄里(John Urry)看來,“通過旅游,人可以有限度地擺脫例行事務和日常活動,讓感官投入一連串刺激活動,與平日的平凡無奇形成強烈對比。”如今,來一場說走就走的文化之旅是放松心情,治愈心靈的不二選擇。

研學旅行:文化旅游新升級

這個夏天另一個火爆的概念非“研學旅行”莫屬,研學旅行已成為越來越多年輕人的新寵,它不僅可以滿足人們對旅行的好奇心,更能夠開拓視野、積累知識。研學之旅,更是一種探索歷史文化之魅力的過程,讓人們可以真正地感受到一個城市、一個地區、一個國家的歷史、文化底蘊。

中國旅游研究院發布的研學旅行數據顯示:近年來,參加研學的學生人數持續上漲。2019年為480萬人次;2021年達494萬人次;2022年研學旅行突破600萬人次,達到歷史新高。

例如:電影《長安三萬里》熱映之際,西安市曲江新區聯合某OTA旅行平臺和電影出品方,推出6條IP同款暑期研學線路;貴州依托豐富紅色資源,推出10條紅色研學線路迎接暑期;廣州博物館、中國園林博物館、蘇州吳文化博物館等文博場館結合自身特色推出研學項目等許多方面已經在用行動作答:從文旅融合中誕生的研學游,也必然在文旅融合中升級革新。

天眼查數據顯示,現存研學旅行相關企業2.3萬余家,其中,2023年1-7月新增注冊相關企業830余家,同比上漲79.3%;

從地域分布來看,湖南、山東以及安徽,三地相關企業數據位居前列,分別擁有6500余家、2500余家以及2300余家。

演唱會經濟:演出經濟撬動消費新活力 構建旅游新業態

一場演唱會帶火了一座城市。8月6日晚,西安奧體中心體育場舉辦了一場演唱會,場內場外超十萬名歌迷相聚,相關話題屢次登上微博熱搜。據統計,演出前后,西安出行總訂單量同比增長738%,直接帶動4.16億元的旅游收入。

作為集文化、娛樂、經濟于一體的綜合性活動,演唱會等線下大型演出不僅可以帶來可觀的門票收入,而且可以在短時間內聚集海量客流,進而擴大城市知名度,豐富消費新業態。據《2023上半年全國演出市場簡報》,2023年上半年,全國營業性演出(不含娛樂場所演出)場次19.33萬場,與去年同比增長400.86%;演出票房收入167.93億元,與去年同比增長673.49%;觀眾人數6223.66萬人次,與去年同比增長超10倍。其中,跨城購票觀演的消費者比例大幅提升,平均跨城觀演率超50%。

從單純的旅游觀光,創意科技驅動到如今的以消費者生活方式為出發點,新型的旅游業態在注重精神文化體驗的同時釋放了文旅消費意愿,有效增強了經濟活力。演唱會經濟、音樂節和小劇場等新空間在拉動地區消費、豐富文化娛樂體驗、增強城市文化軟實力等方面的實力不可小覷。

三、文旅產業:文化賦予旅游內涵 助推旅游業轉型升級

文化與旅游密不可分,文化是旅游的靈魂,旅游是文化的載體,旅游集物質消費與精神享受于一體。文化是旅游的深刻內涵,為旅游賦予深層次的意義,助推旅游產業轉型升級。

有利于旅游產業轉型升級

文化是旅游的基本內涵和核心價值。依托充滿地域特色的歷史文化資源,將文化內涵貫穿到旅游全過程,實現旅游形式和文化內容統一,用獨特的文化品格和文化魅力詮釋旅游,有利于凸顯文化旅游產品特色,提升競爭力和吸引力,加快旅游業轉型升級,實現可持續發展。

有利于文化產業加速繁榮

旅游作為當今世界最廣泛、最大眾的交流方式,必然是展示文化、傳播文化、發展文化的重要載體。大力發展文化旅游,可以創新文化形態,豐富文化內涵,加速文化繁榮。比如,深圳在20世紀80年代以前還是一個荒涼的小漁村,可以說是一片文化的荒漠,經過三十多年的建設和發展,通過錦繡中華、世界之窗等人文景觀的建設,已經發展成為中國主題公園潮流的先行者。

有利于區域形象全面提升

旅游吸引力強,旅游品牌知名度高的地方,都是有獨特文化品格和文化魅力的地方。比如,人們通過風箏節了解濰坊,通過冰雕節了解哈爾濱,通過“磁器口”了解重慶等。發展文化旅游能夠向游客充分展示各地不同的文化、山水、民風、發展活力,使更多的人了解祖國的大好河山和博大精深的文化,讓大家愛上“中國文化”。

有利于優秀文化弘揚傳承

旅游是文化的重要載體,旅游資源中蘊含著豐富的文化內涵,旅游資源的開發過程,也是對文化的搶救、傳承和弘揚的過程。西藏布達拉宮、云南的麗江古城、“香格里拉”、景德鎮古窯等文化遺產大都在發展文化旅游的過程中得到修葺或保護,獲得了新生。

天眼查研究院認為,隨著政策措施的持續優化,消費者對于文化旅游熱情的進一步提升,文化旅游預計在下半年有著更好地表現,在可見的“十一”小長假可以看到更靚麗的消費數據。

4月25日晚,河化股份披露2024年業績報告,公司營業收入為2.12億元,同比增長12.81%;歸母...

2025-04-27

2025-04-272025年4月23日,2025上海國際汽車工業展覽會(上海車展)在國家會展中心(上海)拉開帷幕。

2025-04-27

2025-04-27投資家網(m.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。