來源 | 投資家(ID:touzijias)

作者 | 趙思蕊

新能源汽車通常與智能化掛鉤,而智能駕駛便是其中重要一環(huán)。

在智能駕駛細分領域,有一家公司主攻低速泊車場景,并通過幫人“停車”走到了科創(chuàng)板的大門口,它就是縱目科技。

近日,智能駕駛系統(tǒng)供應商縱目科技科申請創(chuàng)板IPO 獲受理,公司擬募資20 億元,華泰聯(lián)合證券擔任保薦機構。

值得一提的是,縱目科技是小米官宣造車后小米系投資的第一家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),也是第一家沖擊科創(chuàng)板IPO 的智能駕駛初創(chuàng)企業(yè),有望成為科創(chuàng)板“智能駕駛第一股”。

倘若縱目科技此番順利跨過科創(chuàng)板門檻,出身清華的創(chuàng)始人唐銳將坐擁一家上市公司,曾經(jīng)砸錢力捧縱目科技和小米系也將從中受益。

一

縱目科技成立于2013 年,是國內(nèi)智能駕駛賽道的早期布局者之一,公司主要從事汽車智能駕駛系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品主要以前裝方式向整車廠商銷售。

現(xiàn)階段,縱目科技主要提供針對低速泊車場景的智能駕駛系統(tǒng),包括全景式監(jiān)控影像功能、自動泊車輔助功能和自主泊車功能,公司已形成覆蓋L0-L4 級別的智能泊車軟硬件全棧自主可供的能力,可滿足不同整車廠商及不同車型的需求。

縱目科技具備量產(chǎn)能力,公司是業(yè)內(nèi)少數(shù)較早獲得整車廠商L4 級封閉園區(qū)低速智能駕駛量產(chǎn)項目的供應商之一。尤其在高級別自主泊車領域,公司在多個專業(yè)賽事中摘得冠軍。報告期內(nèi),公司累計實現(xiàn)18 個車型的量產(chǎn)出貨,累計出貨量超過40 萬套。

根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù),2021年縱目科技的APA 融合泊車系統(tǒng)市場占有率在國內(nèi)自主品牌乘用車第三方供應商中為8.1% ,2022 年1-5 月上升至18.1% 。隨著縱目科技融合泊車系統(tǒng)繼續(xù)在多款車型上實現(xiàn)量產(chǎn),預計其2022 年的市場占有率將進一步增長。

成立以來,縱目科技的“朋友圈”不斷擴容,公司已量產(chǎn)或取得定點的客戶包括賽力斯、長安汽車、嵐圖汽車、吉利汽車、一汽集團、上汽集團、北汽集團、理想汽車、威馬汽車、長城汽車、比亞迪汽車、蔚來汽車等,同時為福特、奔馳、沃爾沃等提供研究開發(fā)服務。

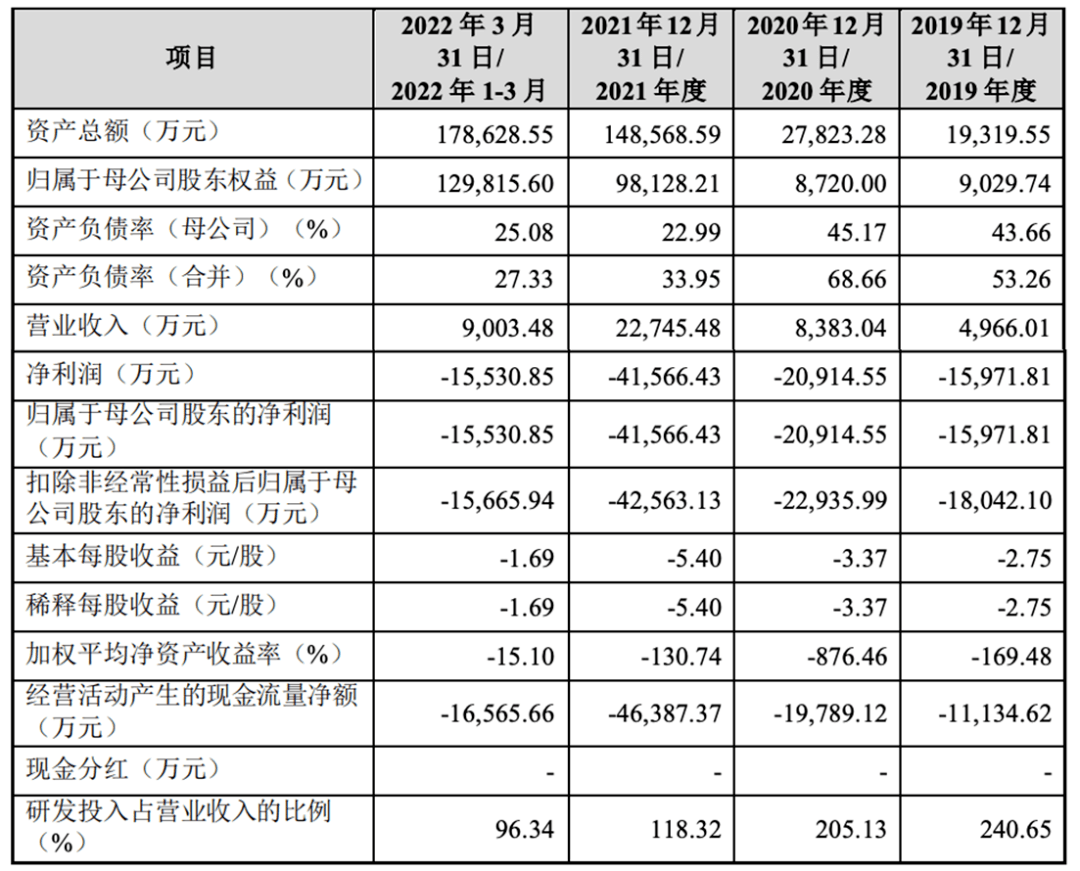

不過,縱目科技的業(yè)績表現(xiàn)一言難盡。2019 年至2022 年一季度,公司營收分別為4966.01 萬元、8383.04 萬元、2.27 億元、9003.48 萬元。

報告期內(nèi),縱目科技的虧損分別為1.60 億元、2.10 億元、4.16 億元、1.55 億元,至今尚未盈利。截至今年三月份,縱目科技累計虧損已超過11.18億元。

對此,縱目科技表示,報告期內(nèi)公司尚未盈利,主要是因為報告期內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)投入較大、部分產(chǎn)品的研發(fā)周期較長,同時部分定點車型項目尚未進入量產(chǎn)階段。

縱目科技的研發(fā)投入較高且持續(xù)增長。報告期內(nèi),公司的研發(fā)投入分別為1.19億元、1.72 億元、2.69 億元、8673.74 萬元,占營收比重分別為240.65% 、205.13% 、118.32% 、96.34% 。

截至2022 年一季度,縱目科技員工總數(shù)為835 人,其中研發(fā)人員517 人,占員工總數(shù)比例為61.92% ;縱目科技及其子公司共取得65 項軟件著作權和177 項已授權專利,其中發(fā)明專利63 項,實用新型專利86 項,外觀設計專利28 項。

二

在縱目科技沖擊科創(chuàng)板IPO 的背后,是清華學霸唐銳在汽車電子行業(yè)持續(xù)深耕的勵志故事。

唐銳出生于1976 年,1991 年考入清華大學電子工程系,然后一路深造,1999 年獲得碩士學位。

值得一提的是,清華大學為中國智能駕駛領域輸送了不少專業(yè)人才,除了唐銳,百度、小馬智行、文遠知行、馭勢科技、輕舟智航、元戎啟行等知名公司的創(chuàng)始人或核心團隊成員中均有清華系身影。

畢業(yè)后,唐銳進入北京掌微電子公司擔任軟件工程師,因工作出色,不到一年便遠赴大洋彼岸歷練,入職美國硅谷掌微電子公司,從軟件工程師做到了軟件總監(jiān)。

之后,唐銳進入CSR 半導體公司出任汽車事業(yè)群資深工程總監(jiān),管理每年超過2.3 億美元的汽車半導體產(chǎn)品的定義和研發(fā)。

在海外電子工程行業(yè)鍛煉多年,唐銳積累了豐富的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗,也逐漸形成了對汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢的洞察能力。

2013年,唐銳決定回國創(chuàng)業(yè),在上海張江這塊全國領先的科創(chuàng)陣地,唐銳創(chuàng)立了縱目科技,從此踏上自主創(chuàng)業(yè)的道路。

彼時,中國已成為全世界最大的汽車市場,但一直缺乏核心技術支撐。唐銳便從自己擅長的ADAS (高級駕駛輔助系統(tǒng))入手,正式進軍智能駕駛賽道。

發(fā)展初期,縱目科技主要聚焦環(huán)視ADAS 的算法與相關軟件。2014 年10 月,縱目科技發(fā)布第一版業(yè)內(nèi)功能最全的環(huán)視ADAS 系統(tǒng)產(chǎn)品,逐漸實現(xiàn)量產(chǎn);2016 年3 月,縱目科技通過上海博泰向整車廠商吉利供貨,同年縱目科技前裝ADAS 產(chǎn)品出貨量達到20 萬臺。

由于未涉及整體的核心算法與硬件,縱目科技一直充當著主機廠的Tier 2 (二級供應商)角色,難以向主機廠傳遞聲音,也就沒有話語權。隨著產(chǎn)品理念的進步與發(fā)展,縱目科技從環(huán)視ADAS 向更高級的L2-L4 級低速自動駕駛邁進,轉(zhuǎn)為Tier 1 身份提供整套解決方案。

2017 年11 月,縱目科技發(fā)布了行業(yè)首款低成本、高性能、可量產(chǎn)的自主泊車AVP 1.0 系統(tǒng)。目前,公司AVP 系統(tǒng)已在一汽紅旗H9/E-HS9 、嵐圖Free/ 夢想家、長安UNI-T/UNI-V 、AITO 問界M5/M7 等十多款車型上實現(xiàn)量產(chǎn),并取得一汽紅旗HS3/HS6 等十多個車型的定點。

當前,縱目科技正從“智能泊車”向“行泊一體”深入開發(fā),伴隨技術層面持續(xù)推進,斬獲大批明星資本青睞。企查查信息顯示,縱目科技已完成11輪融資,投資團隊實力雄厚,其中不乏聯(lián)想、小米等科技龍頭以及同創(chuàng)偉業(yè)、君聯(lián)資本等機構大佬。

去年6 月,小米集團領投了縱目科技的D++ 輪融資,這是小米官宣造車后小米系投資的第一家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),這讓縱目科技賺足了外界眼球,一時間風光無限。

去年3 月,縱目科技完成最后一輪融資,投后估值達到90 億元,獨角獸發(fā)展勢頭愈發(fā)明顯。縱目科技頻頻融資,或為IPO 上市做準備。

截至IPO 前夕,唐銳及其一致行動人李曉靈(唐銳母親)合計控制縱目科技33.30% 股份對應的表決權,唐銳是公司實控人;小米系持股比例為4.73% ,是公司第五大股東。

其實,早在2017 年1 月,縱目科技曾掛牌新三板,但當年12 月從新三板摘牌。彼時,唐銳只有一句簡單的解釋“因公司經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整所需”。

蟄伏5 年之后,縱目科技正式吹響了科創(chuàng)板IPO 的號角。倘若縱目科技此番順利上市,清華學霸唐銳將收獲一家上市公司,曾砸錢力捧縱目科技及小米系也將從中受益。

三

縱目科技跨越科創(chuàng)板門檻的意圖不言自明,但過程中恐怕還要經(jīng)受重重考驗。

目前,縱目科技形成了軟硬件一體的產(chǎn)品形式,具有一定的成本優(yōu)勢。但縱目科技仍要承受原材料價格上漲的影響,其中芯片因素占據(jù)了很大比例。報告期內(nèi),芯片采購額占物料采購總額的比例分別為50.86% 、61.06% 、69.53% 、60.66% 。

與此同時,為了維護好與下游客戶的合作關系, 縱目科技就部分產(chǎn)品與客戶約定有階梯價格,隨著采購數(shù)量的上升,價格還會下降。簡單來說,就是奉行“薄利多銷”策略。

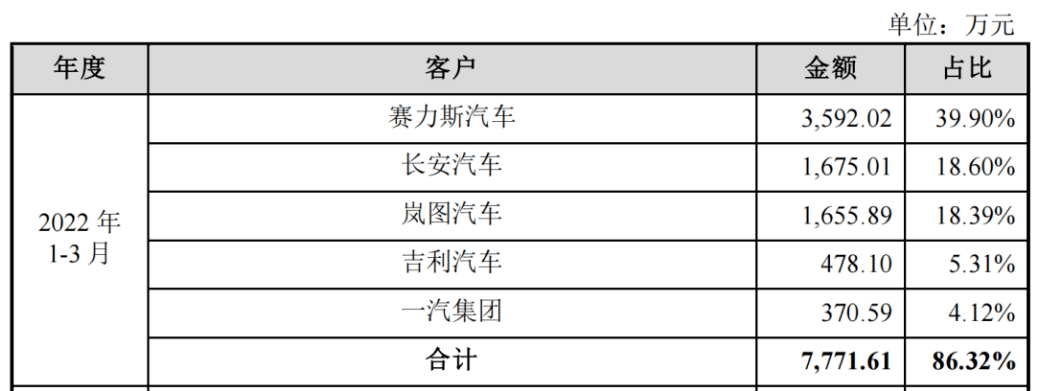

縱目科技下游客戶主要為整車廠商,客戶集中度較高。報告期內(nèi),公司對前五大客戶的收入分別為4440.81 萬元、7486.54 萬元、1.63 億元、7771.61 萬元,占營收比重分別為89.42% 、89.31% 、71.84% 、86.32% ,占比較高。

縱目科技對大客戶過度依賴,若其與主要客戶的合作關系發(fā)生重大不利變化,或?qū)⒂绊懝窘?jīng)營。事實上, 縱目科技存在大客戶流失的問題。

對比發(fā)現(xiàn),2019 年,威馬和吉利是縱目科技的前兩大客戶,銷售份額占比分別為39.39% 、35.06% 。但2022 年一季度,吉利降為第四大客戶,銷售份額占比降至5.31% ,威馬則從前五大客戶名單中消失。

上述因素重重疊加,進一步壓縮了縱目科技的利潤空間,并影響了公司毛利潤水平。報告期內(nèi),公司主營業(yè)務毛利率分別為10.75%、16.43% 、13.21% 、10.38% ,有逐年下滑趨勢。

對此,縱目科技表示,一是公司收入整體規(guī)模較小,原材料采購方面不具備議價優(yōu)勢,單位采購成本較高;二是公司早期戰(zhàn)略客戶的量產(chǎn)訂單毛利率較低,且這部分訂單收入占比較高,拉低了整體毛利潤。

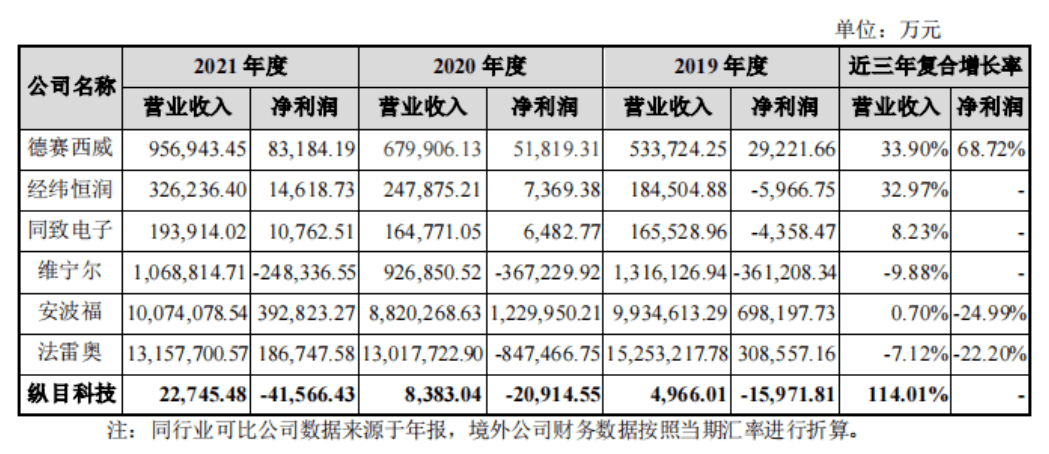

其實,承受原材料尤其芯片價格上漲壓力的不只縱目科技一家,但 與同行業(yè)可比公司的總體收入、凈利潤相比,縱目科技遜色不少。

當前,伴隨玩家增多,市場競爭加劇, 智能駕駛賽道呈現(xiàn)“內(nèi)卷”,降維量產(chǎn)成為主旋律, 有想法試水前裝量產(chǎn)的智能駕駛公司,均在大張旗鼓推行自家的低價策略。

去年底,元戎啟行宣布其方案成本不超過1 萬美元,之后又大幅降至3000 美元;輕舟智航表示其量產(chǎn)成本低至1 萬元;億航智能則稱其NOA 行泊一體方案將成本控制在1 萬元之內(nèi)。

可以看出,各大玩家都在絞盡腦汁吸引客戶,縱目科技無法置身事外。但奉行“薄利多銷”的縱目科技,在價格層面還有多大的可操作空間呢?

智能駕駛是名副其實的“燒錢”賽道,縱目科技缺乏“造血”能力始終是一道硬傷。如今,競爭對手虎視眈眈,縱目科技要想保住市場地位,上市募資“補血”似乎迫在眉睫。

2025-03-07

2025-03-07 2025-03-07

2025-03-07 2025-03-07

2025-03-07 2025-03-07

2025-03-07 2025-03-07

2025-03-07 2025-03-07

2025-03-07